Uma introdução à classes sociais

1. Introdução

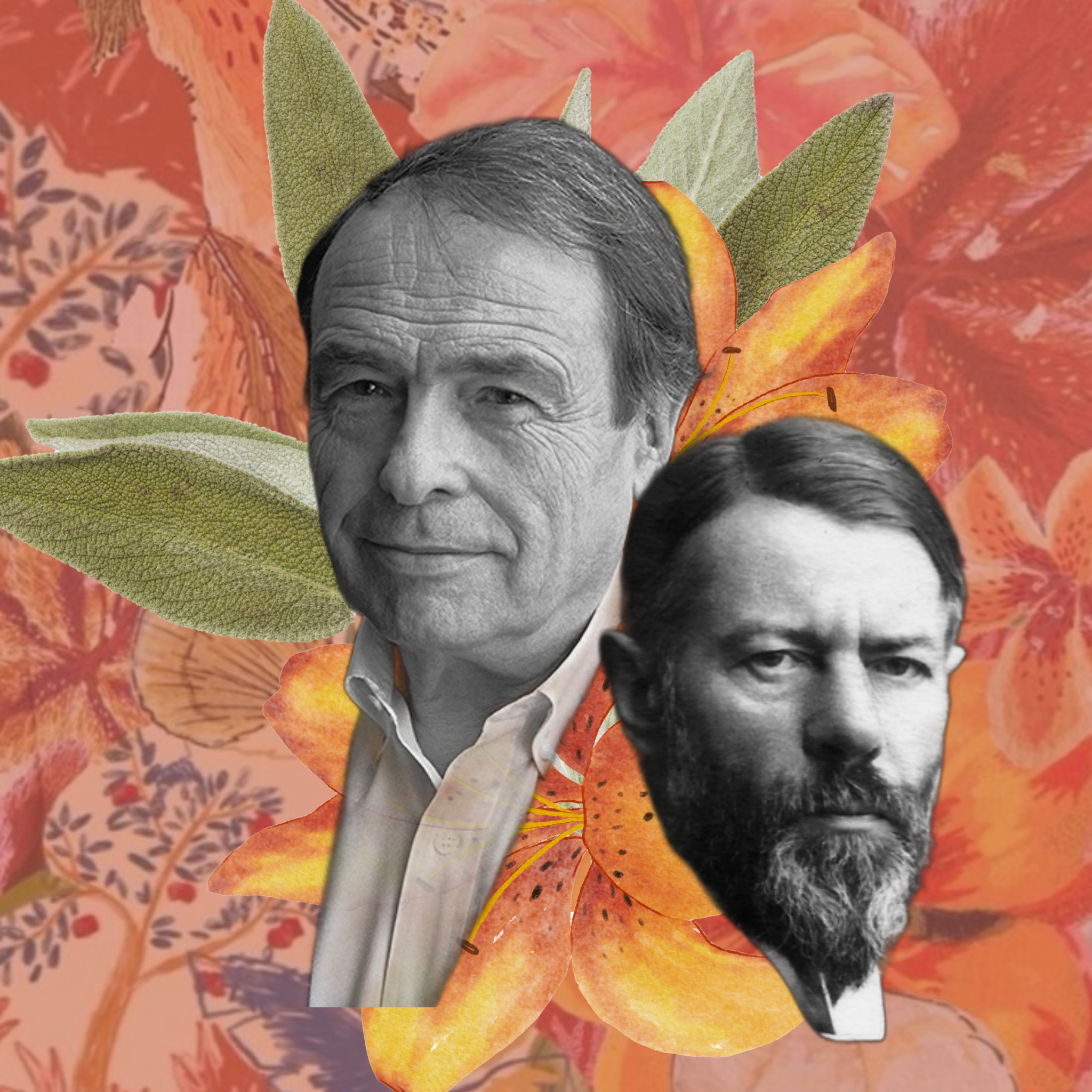

A discussão sobre classes está presente nas diferentes dimensões da vida em sociedade, combinando os aspectos econômicos e sociais em sua compreensão. Este estudo utiliza as teorias de Max Weber e Pierre Bourdieu para introduzir o conceito de classe e identificar sua presença cotidiana. Para isso, serão abordados conceitos como estratificação social, capital simbólico, poder simbólico e violência simbólica, bem como as intersecções entre classe, gênero, meritocracia e raça.

A base teórica deste estudo será principalmente o livro “A distinção: crítica social do julgamento” de Bourdieu (1979), na qual o autor analisa a cultura e o consumo da elite como forma de diferenciação social, resultando nas diferentes classes sociais. No entanto, essa abordagem será ainda expandida para compreender como as dinâmicas descritas pelo autor se aplicam às demais classes sociais e à cultura popular. Paralelamente, serão usadas as teorias de estratificação social de Karl Emil Maximilian Weber para definir as classes. O autor, reconhecido como um dos “pais fundadores” da sociologia, desenvolveu estudos no decorrer de inúmeras obras, também conhecidas como Sociologia weberiana ou estudos weberianos.

Para Weber, a definição de classe social vai além da mera divisão do trabalho; ela envolve uma combinação de fatores como o tipo de ocupação, o consumo e o estilo de vida. Em suas análises, ele destaca que, em sociedades capitalistas, especialmente a partir do século XX, tais elementos desempenham a construção das identidades sociais. Em um contexto onde o consumo adquire um valor central, o que uma pessoa possui e exibe se torna uma expressão direta de sua posição na hierarquia social. Nesse sentido, os bens materiais não são apenas objetos de consumo, mas símbolos que sinalizam a classe social à qual se pertence e o prestígio associado a essa classe. O status social, portanto, se revela não apenas nas ocupações ou rendas, mas também nos padrões de consumo e nas escolhas de estilo de vida, que se tornam formas visíveis de distinção social, conforme abordado por Bourdieu.

Embora a distinção social e a cultura sejam necessários para compreender a estruturação das classes e as consequências dessas divisões, a economia segue como um ponto de partida que inicia este processo. O acesso a bens e oportunidades foi desenvolvido para ser desigual, desigualdade que se reflete na cultura e nas práticas sociais. Logo, entende-se que o capital econômico não apenas determina o que um indivíduo pode consumir, mas também influencia sua educação, linguagem e gostos, nos quais definem sua posição dentro de tal estrutura.

Essa relação entre poder econômico e cultura é ainda visível nas formas como diferentes grupos percebem conceitos como meritocracia, gênero e raça. Enquanto classes privilegiadas frequentemente defendem a ideia de que o sucesso depende apenas do esforço individual, grupos marginalizados experienciam barreiras estruturais que dificultam sua ascensão social, frequentemente devido a sua classe, ou a classe em que o indivíduo é automaticamente associado devido aos estigmas e preconceitos. As classes sociais se mantêm e se reproduzem por meio de práticas cotidianas que vão muito além de economias. Itens de consumo, como livros, músicas e moda, deixam de ser apenas objetos materiais e se transformam em marcadores identitários, reforçando a permanência das distinções de classe.

2. Estratificação Social e Definição de Classes

A estratificação social refere-se à estruturação hierárquica da sociedade com base em critérios como economia, status e poder. Max Weber, propõe uma análise complementar aos estudos paralelos de sua época, nos quais eram voltados ao econômico, como Karl Marxs, abordando as desigualdades sociais além da distribuição de recursos materiais, envolvendo fatores simbólicos e políticos que influenciam o acesso a oportunidades e privilégios. Nesse sentido, há uma interseção entre sua teoria e as contribuições de Pierre Bourdieu (1979), cuja abordagem sobre capital social e cultural reforça a compreensão das dinâmicas de poder e distinção que permeiam as relações sociais.

Weber desenvolveu sua teoria da estratificação social a partir do método analítico da Sociologia Compreensiva, que tem como princípio central a interpretação do sentido das ações sociais e sua relação com as estruturas que organizam diferentes sociedades. Tal abordagem permite compreender a forma como o indivíduo atribui significado às suas interações e como essas ações estão inseridas em contextos históricos e culturais específicos.

Assim, Weber identifica quatro esferas principais de estratificação: casta, classe, estamento e partido. Cada dimensão reflete formas distintas de distribuição de poder, prestígio e recursos, evidenciando a complexidade dos mecanismos que sustentam as desigualdades dentro de diferentes sociedades.

Castas

A casta é uma instituição religiosa e social, envolvendo não apenas elementos sagrados e religiosos, mas também um conjunto de costumes, símbolos, rituais e regras que orientam as ações e relações sociais. Essas instituições são caracterizadas por práticas profundamente enraizadas, como o uso de instrumentos religiosos, a produção artesanal de bens e a valorização da qualidade sobre o lucro. Na sociedade de castas, as ações e condutas dos indivíduos estão subordinadas à vontade divina, e a socialização se dá por meio de normas religiosas que impõem essa "vontade divina". A transmissão de costumes entre gerações ocorre de maneira rígida, sem grandes alterações, o que faz da casta um grupo fechado e invariável.

Estamento

A sociedade estamental é organizada em grupos de status, determinados pela honra, logo o Feudalismo é um exemplo clássico de organização estamental. A estratificação social nos estamentos está relacionada ao monopólio de bens materiais e ideais, com a propriedade sendo um fator importante na organização hierárquica. As convenções ou leis que fundamentam os estamentos garantem privilégios e monopólios a certos grupos, incluindo restrições sociais que podem limitar casamentos e interações ao círculo de status. Ao contrário das castas, a sociedade estamental permite algum grau de mobilidade social, embora de forma limitada.

A dignidade associada aos estamentos privilegiados está ligada ao presente, à “beleza e excelência” de seu status social. Já os estamentos desfavorecidos têm sua dignidade relacionada a um futuro transcendental, sustentado por uma crença em uma missão divina, logo este contraste reflete o distanciamento social entre as camadas dessa sociedade. A percepção do trabalho também influencia a organização dos estamentos, com certos grupos sendo desqualificados. A desvalorização dos trabalhadores assalariados, por exemplo, é um reflexo direto da estratificação estamental. Quando a base econômica de uma sociedade permanece estável, a estratificação estamental se mantém, mas mudanças econômicas significativas, como transformações tecnológicas, podem dar lugar à formação de classes sociais, destacando a importância da honra e do prestígio dentro dos grupos de status.

Partido

Enquanto os estamentos se baseiam na ordem social, os partidos buscam a aquisição e o exercício do poder para influenciar a ação comunitária e os grupos aos quais pertencem. Seus objetivos estão geralmente ligados a causas coletivas, como a implementação de programas com finalidades ideais, sociais ou até metas pessoais.

Para que um partido exista, é necessário que haja uma comunidade socialmente estruturada, ou seja, uma sociedade que possua alguma ordem racional e uma base de pessoas dispostas a mantê-la. Os partidos, então, têm como objetivo influenciar ou recrutar membros dessa base para seus próprios interesses, fortalecendo determinado quadro social existente e elevando seu poder sobre ele.

Classe

Max Weber propõe uma tipologia das classes sociais baseada em diferenças econômicas e nas oportunidades de mercado, destacando três categorias principais: a classe proprietária, a classe lucrativa e a classe social. O posicionamento econômico/social de um indivíduo, determinado pela capacidade de aquisição de recursos econômicos e oportunidades de vida, foi denominado por Weber de "situação de classe".

A classe, por si só, não leva necessariamente à formação de uma "consciência de classe" ou à mobilização política, uma vez que os interesses econômicos podem não se alinhar automaticamente. Para Weber, a mobilização social depende também de fatores culturais e políticos, dessa forma, sua contribuição reside em sua abordagem das esferas econômica, social e política, trazendo de certa forma uma compreensão mais adaptável às complexidades da sociedade moderna.

A classe proprietária é determinada pela posse de bens e recursos. Dentro dessa categoria, existem classes proprietárias positivamente privilegiadas, que detêm monopólios sobre a venda de produtos, acumulação de patrimônio e rendas. Esse grupo inclui grandes proprietários de terras, investidores e aqueles que vivem de rendas passivas. Em contrapartida, há classes proprietárias negativamente privilegiadas, compostas por indivíduos que não possuem recursos próprios e, em muitos casos, tornam-se objeto de propriedade, como servos, devedores e pessoas em situação de extrema pobreza.

A classe lucrativa surge da valorização de bens e serviços no mercado e da direção da produção. Nesse grupo, encontram-se empresários, comerciantes, agropecuaristas, industriais, banqueiros e profissionais liberais, como médicos e advogados. Esses pertencem à classe lucrativa positivamente privilegiada, pois têm acesso privilegiado ao capital e ao mercado. Por outro lado, os trabalhadores qualificados e não qualificados fazem parte da classe lucrativa negativamente privilegiada, pois sua posição no mercado de trabalho é mais vulnerável e dependente das condições econômicas.

Entre os extremos da classe proprietária e da classe lucrativa, encontra-se a classe média, conceito posteriormente introduzido, em adição às teorias de Weber, no qual é composta por indivíduos com pequenas propriedades, qualificação educacional intermediária e profissões relativamente autônomas. São exemplos dessa categoria indivíduos que possuem certo grau de estabilidade, mas não dispõem dos privilégios das classes mais altas. Já a classe social é definida por critérios pessoais e geracionais, incluindo os diversos grupos. Diferentemente das outras categorias, que são fortemente determinadas por fatores econômicos, essa classe inclui os aspectos socioculturais na sua formação.

As classes sociais, de acordo com Weber, não são entidades fixas, pelo contrário, há um fluxo social que permite a mobilidade entre elas, seja pela ascensão econômica, pela educação ou pelo reposicionamento no mercado. Tal perspectiva difere de concepções marxistas mais rígidas sobre a estrutura de classes. Além disso, as lutas de classe, segundo Weber, não derivam de um antagonismo entre os grupos, mas sim da competição de interesses econômicos, como disputas por melhores salários, preços de produtos e condições de mercado. Logo, o conflito de classes é, em sua essência, um reflexo das dinâmicas econômicas e das ações coletivas voltadas para a obtenção de melhores oportunidades dentro do sistema capitalista.

3. Bourdieu e as classes sociais

Pierre Bourdieu, em A Distinção: Crítica Social do Julgamento (1979), propõe uma reinterpretação da ideia de classe, qual se aproxima, em certa medida, da teoria de Max Weber, especialmente na valorização da pluralidade de capitais como elementos formadores de estratificação. Assim como Bourdieu, Weber reconhece que o prestígio simbólico e os modos de vida exercem seu papel devidamente na organização social e na diferenciação entre grupos, e critica a redução das classes à dimensão econômica. No entanto, Bourdieu aprofunda essa análise ao articular as disposições subjetivas (habitus) com as estruturas objetivas (campos sociais), oferecendo uma abordagem dinâmica e relacional das classes sociais. Portanto, dentro dessa perspectiva as classes não são apenas uma posição de um indivíduo em um contexto social, mas um conjunto de práticas, representações e estratégias que operam em espaços sociais diversos.

Um dos conceitos centrais do estudo é o de habitus, definido como um sistema de disposições duráveis e transponíveis, socialmente constituído, que orienta a percepção, a ação e o julgamento dos sujeitos. O habitus é internalizado a partir das experiências vividas no interior de contextos sociais específicos e tende a reproduzir, de forma inconsciente, as estruturas sociais nas práticas cotidianas. Assim, as preferências culturais, os gostos, os estilos de vida e os modos de agir não são expressões autônomas da individualidade, mas sim manifestações objetivas de um habitus classista.

Nesse sentido, o gosto — frequentemente compreendido como escolha pessoal — emerge, na perspectiva de Bourdieu, como um marcador de classe. As escolhas estéticas e culturais funcionam como mecanismos de distinção simbólica: os grupos dominantes legitimam determinados gostos e desprezam outros, associando o capital cultural à reprodução de sua posição social privilegiada. Essa legitimação ocorre de maneira sutil e eficaz, uma vez que as práticas de distinção são naturalizadas no cotidiano e assumidas como critérios objetivos de valor.

Logo, o conceito de campo, é entendido como um espaço social relativamente autônomo, com regras próprias e disputas internas, onde diferentes agentes competem pela posse e pelo reconhecimento de formas específicas de capital. Cada campo — seja ele artístico, político, acadêmico ou econômico — organiza-se em torno da luta pela legitimidade. Os indivíduos, por sua vez, ocupam posições nesses campos de acordo com o volume e a composição de seus capitais, e atuam orientados por seus habitus, de modo que as desigualdades são reproduzidas, em grande medida, pela correspondência entre as disposições subjetivas e as estruturas objetivas.

Dessa forma, ao articular capital, habitus e campo, o autor identifica ao menos quatro formas de capital: o capital econômico (recursos financeiros e bens materiais), o capital cultural (saberes, habilidades, títulos acadêmicos, familiaridade com códigos culturais legitimados), o capital social (redes de relações, conexões sociais úteis) e o capital simbólico (prestígio, honra, reconhecimento social). Esses capitais são interdependentes e, frequentemente, conversíveis entre si, compondo um sistema de forças que estrutura os campos sociais nos quais os indivíduos e grupos atuam.

Após definir o capital, habitus e campo, Bourdieu introduz uma teoria relacional da estrutura social que não apenas identifica os agentes dominantes, mas também explica os mecanismos sutis e cotidianos pelos quais essa dominação se reproduz. Trata-se, portanto, de evidenciar a complexidade das relações de poder. A classe, nesse modelo analítico, não é apenas uma posição ocupada no espaço social, mas uma realidade vivida, percebida e representada — tanto pelos que dela se beneficiam quanto pelos que nela se veem subordinados.

Postar um comentário